核医学科的辐射防护:层层把关,安全第一

核医学科用的药水(放射性药物)很特别,能帮医生看清身体内部的问题或者治疗疾病,但它们本身会发出看不见的“射线”。

这些药水不是密封在罐子里的,操作或存放时万一不小心,可能会有泄漏和污染的风险。

而且,检查或治疗后的病人,身体里也带着这些药水,相当于一个“移动的小射线源”,会对周围人产生一点点照射。

所以,核医学科从选址、设计到日常管理,每一步都特别讲究防护,目标就是把射线接触减到最低、保护所有人(医护人员、病人、家属、公众)和环境的安全。

主要措施有:

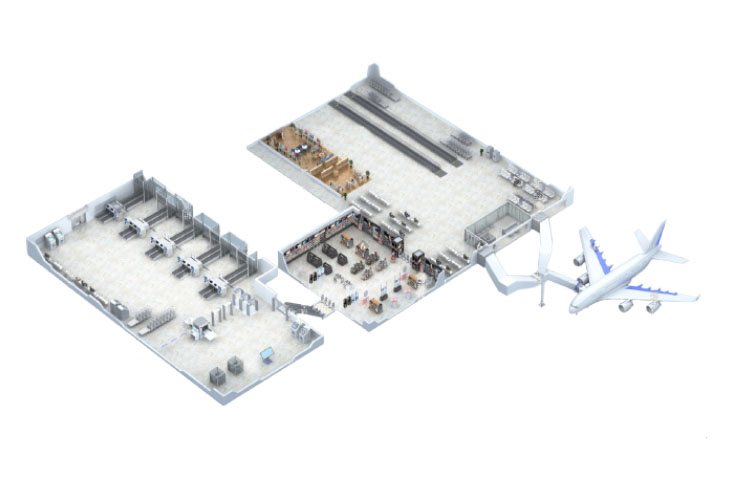

(1)科室位置“选得巧”:

-

国家规定,核医学科可以建在医院普通大楼里,但必须“扎堆”放在大楼的一头或单独一层。

-

这样能和其他普通科室隔开,有自己单独的出入口,方便管理病人,也保障医院其他人的安全。

(2)内部布局“分的清”:

科室里面分成两个重要区域:

-

“严格管制区” (控制区): 像配药室、注射室、做检查(如PET/CT)的房间。这里是直接操作药水或病人带着大量药水的地方,辐射风险最高。只有经过培训、允许的工作人员才能进。门口有醒目的辐射警告标志。房间墙壁、门窗都加了“铅板”来阻挡射线。

-

“一般监督区” (监督区): 像病人等候区、医生办公室。这里风险低很多,不需要特别的防护墙,但需要经常检查射线水平是否正常。

(3)防护装备“穿戴上”:

-

铅是“盾牌”: 医护人员在操作药水时,会穿上特制的铅围裙、戴铅眼镜、脖子上围铅围脖,就像穿盔甲一样保护身体重要部位(特别是甲状腺)。

-

工具也用“盾牌”: 装药水的罐子是铅做的(铅罐),给病人打针的针筒外面也套着铅套子。配药时可能在有铅玻璃保护的通风橱里操作。

-

随时监测: 工作人员身上会佩戴像小胸章或手表一样的剂量仪,记录他们接触了多少射线,确保安全。

(4)操作流程“管得严”:

-

快、准、稳: 操作放射性药物要动作熟练快速(减少接触时间),用长柄工具(增加距离),严格按照流程来。重要步骤(如药水剂量)要双人核对。

-

通风要好: 配药房间有特殊的通风系统(负压),像抽油烟机一样把可能飘散的药水气味吸走过滤掉,防止扩散。

-

废物处理: 用过的针头、药瓶、病人的排泄物等,都有专门的屏蔽垃圾桶或池子存放,等它们自然“失效”(衰变到安全水平)后再当普通医疗垃圾处理。

(5)病人管理“有讲究”:

-

检查后: 医生会鼓励你多喝水、多排尿,帮助身体快点把没用的药水排出去。

-

特殊治疗(如甲癌服碘)后:

-

需要住特殊防护病房(墙壁含铅),减少对其他人影响。

-

住院期间不能串门,在指定卫生间上厕所。

-

尽量减少陪护和探视。

-

出院回家后一段时间,也要注意和孕妇、小孩保持距离,单独用自己的碗筷、厕所(遵医嘱)。

-

哺乳期妈妈:如果需要做检查或治疗,要暂停喂奶一段时间(医生会具体告知)。

(6)环境监测“不松懈”:

-

天天查: 工作台面、设备要用仪器或擦拭的方法检查有没有被药水污染。

-

实时看: 工作区域装有能显示当前射线水平的仪表。

-

月月报: 工作人员的个人剂量仪每月收上去检测,确保全年累积量不超标(国家有严格规定)。

总结一句话:

核医学科的辐射防护是个系统工程!通过精心选址、科学分区、穿好“盔甲”、严守规程、管好病人、持续监测这六大法宝,加上国家法规的严格监督,确保在利用核医学技术造福病人的同时,最大限度地保障了所有人的健康安全与环境安全。

简单说就是:该隔开的隔开,该屏蔽的屏蔽,该防护的防护,该监测的监测,一切按规矩来!

E

N

D

电话:021-68183030

网址:www.redtak.cn

地址:上海市浦东新区康桥东路1365弄二号楼

通道式放射性检测系统

通道式放射性检测系统

环境及区域放射性监测系统

环境及区域放射性监测系统

便携式放射性检测仪表

便携式放射性检测仪表

实验室设备

实验室设备

电离辐射标准装置

电离辐射标准装置

核应急与安全监测装置

核应急与安全监测装置

放射卫生专用设备

放射卫生专用设备

辐射防护设备

辐射防护设备